奥斯卡纪录片特别奖 中国抗战纪录片《苦干》重现

文/蒋瀯

《苦干——中国不可战胜的秘密》(Kukan: The Battle Cry of China)是一部由美籍华裔李灵爱(Gladys Li Ling-ai)出资并策划、美国记者雷伊·斯科特(Rey Scott)拍摄的彩色纪录片,于1941年6月23日在纽约世界剧场首映。彼时正值珍珠港事件前夕。

1937至1940年间,斯科特多次深入中国取景,足迹遍布大半个中国,拍摄了上海、南京、广州、香港、南宁、贵州、重庆、成都、兰州、西宁等地,行程3万多里,用彩色胶片记录了抗战前期被日本军国主义战火笼罩下的中国。

影片突出了“苦干”精神,展现滇缅公路修建、游击战等抗战细节,并在开篇引用林语堂的话,强调中国人民面对侵略的坚韧意志。

最为弥足珍贵的是,该片用镜头真实地记录下了1940年8月19日、20日侵华日军飞机对重庆主城的狂轰滥炸。长达17分34秒的影像,是斯科特趴在重庆南岸的美国大使馆屋顶上拍摄的。他捕捉到日军飞机地毯式轰炸后,整座城市瞬间被火海吞噬的惨烈景象;摄影师又用珍贵的镜头拍下了在断垣残壁和熊熊大火中,消防人员和普通民众拼命抢救伤员、转移物资的震撼场面。

1942年,《苦干》获得第14届奥斯卡纪录片特别奖,在美国引发广泛关注,推动了援华舆论,并得到时任总统罗斯福的高度评价。《纽约时报》《芝加哥日报》等媒体对影片作出报道,《时代》杂志老板亨利•卢斯还为全体员工放映了该片。

《苦干》也被多家援华机构用于筹资宣传。

战后,这部影片神秘“消失”了半个多世纪。

2009年,美籍华裔制片人罗宾·龙(Robin Lung)在斯科特家族遗物中发现了严重受损的90分钟影片拷贝,并将胶片送到奥斯卡电影学院,设法进行修复,而后又经中国多部门协作,采用最新技术完成了进一步的修复。

2016年,罗宾·龙将这部里程牌式的纪录片的重现历程制作成纪录片《寻找苦干》(Finding Kukan),并塑造了女性电影先驱李灵爱的生动形象,同时也揭露了长期存在于电影行业中的种族与性别歧视。李灵爱曾变卖首饰家产筹资,亲自策划整个拍摄,却因受到《排华法案》的限制,仅以“技术顾问”身份出现在影片中。

出生在夏威夷,后居住中国但因战争爆发被迫返回美国的李灵爱,对拍摄电影一无所知。来自美国中西部敢于冒险的斯科特也从未碰过摄影机。两位电影素人在缺乏好莱坞和政府支持的情况下,共同完成了《苦干》,留下了日本侵略中国的影像罪证,记录了二战时期中国人民的苦难,以及不屈的抗战精神。

2025年6月24日晚,《苦干》高清修复版在洛杉矶的奥斯卡电影博物馆首映,使这部具有重大历史价值的影像重回公众视野。放映式前,中方将修复资料捐赠给奥斯卡电影博物馆,作为珍贵史料永久收藏。

附:1938年2月18日起至1943年8月23日,日本对战时中国陪都重庆进行了长达5年半的战略轰炸。据不完全统计,在5年间日本对重庆进行轰炸218次,出动9000多架次的飞机,投弹11500枚以上。《南京大屠杀》作者张纯如的母亲张盈盈博士,在2025年7月27日星期天版的星岛日报上刊文《民族创伤的记忆》,文中即回忆了她幼儿时期生活在重庆时听到的空袭警报声和救护车声,以及影响其一生的战争创伤。

( 2025年8月1日《东方报》)

【名著赏析】《人性的枷锁》

文/ 明芳

英国著名小说家、剧作家威廉·萨默塞特·毛姆(W. S. Maugham)在他110年前所著的不朽名作《人性的枷锁》(Of Human Bondage)中,用细腻而深刻的笔法,通过主人公菲利普的艰辛成长和心路历程,为我们勾勒出普通人在物质和内心以及环境层面的种种枷锁。

1.情绪性情的枷锁

菲利普天生跛足,自幼失去双亲,被没有子女的伯父伯母收养。伯父是一名牧师,也希望他将来在牛津大学研究神学,成为神父,便把他送到宗教气氛浓厚的寄宿学校。然而在学校里,菲利普因为跛足受尽嘲弄和欺辱。不仅遭到同学的打骂,连老师也会在同学面前骂他是瘸腿的榆木脑袋。

由于身体残疾,他无法参加任何体育活动,也不能与人正常交往。他敏感、孤独,害怕与人交流,不敢结交朋友,倍感寂寞和自卑。尤其被同学骂作残废后,那种挥之不去的刺痛感让他如临深渊。他渴望和幻想变成一个正常人。也曾经把希望寄托于上帝,连续十几天在上床睡觉前,跪在冰冷的地板上祈祷祛除残疾,变成正常人。然而奇迹终于没有发生,这让他质疑上帝的万所不能。

他想通过高谈阔论来彰显自己的“学识”,让自己看起来不那么平凡,以遮掩残疾带来的不足感。结果却适得其反,他不仅没有获得精神解放,反而变得更加自卑和敏感。这种情绪,伴随了他二十多年,直到后来在医院实习,让他见识到很多人都会有各种各样的疾患。一次菲利普接诊了一个跛脚的小男孩,小男孩乐观自信,大方地把跛脚指给大家看。孩子天真可爱的笑脸,让他瞬间清醒。他惊奇地意识到这世界上并非所有人都完美无暇,人人都会有自己的缺陷或不足,但有些人能坦然接受。

2.情感枷锁

菲利普自幼失去父母,没有享受过双亲的慈爱。收养他的伯父伯母膝下无子,没有育儿经验。身为牧师的伯父冷漠而虚伪。伯母虽然十分怜惜菲利普,但也无法替代亲生母亲。菲利普从小到大都感觉不到爱,也不懂爱别人,更不懂得男女间的两情相悦。

菲利普接触过四位女性,其中对女招待米尔德和他病人的女儿萨莉的爱情对他的生活产生了重大的影响。

米尔德是菲利普在伦敦学医期间认识的餐馆女招待。起初菲利普对她没有好感,但相貌平庸、见识浅薄的米尔德自命清高,言语刻薄。菲利普自尊心受到伤害后,反而拼命追求米尔德,使劲全身解数要征服她,对米尔德竟然从起初的厌恶转变成后来的迷恋。米尔德并不爱菲利普,而且自私庸俗,她答应同菲利普约会只是因为尚未有其他男人追求,一旦不再需要他时,就无情地背叛他。她先是和一位有妇之夫同居,之后,因怀孕被情人抛弃,又来找菲利普。菲利普摈弃前嫌,立即同新结识的女友分手,努力接济米尔德。不成想米尔德旧习难改,竟然恋上菲利普的朋友格里菲斯,再次抛弃了菲利普。

菲利普后来再次遇到米尔德时,她已经沦为妓女。此时的菲利普虽然已不再爱她,但出于怜悯还是收留了她。米尔德因为引诱菲利普未果,一怒之下把他的住所里的所有物品砸烂损坏。菲利普曾经一次次地尝试终结对米尔德的迷恋,然而却陷入更深的情网不能自拔,被情感枷锁牢牢钳住。

最终帮助菲利普解开情感枷锁的,是他的病人阿西尔尼的女儿萨莉。萨莉善良淳朴,仁慈包容,让他觉得心安。她虽然没有精致的外表,但体格强健,富有生命力。她走路时潇洒、自信,有如雅典女神。菲利普知道自己对她有着另一种很深的情感,喜欢让她陪在身边。和她在一起,他的心就变得特别安稳。除此之外,他对她还有一种特殊的感觉——尊敬。他向萨莉求婚的那一刻,他能感觉到人生迈进一个全新的阶段。

3.人生意义的枷锁

这部小说带给广大读者的最大的启发,是菲利普在成长过程中对人生意义的探索和思考,以及他从理想主义到现实主义的逐步转变,直至最后放弃不切实际的幻想,接受平凡的生活。

菲利普本可以凭借优异的学习成绩,升入牛津大学神学院学习,成为一名神父,但他选择了赴德国留学,迈出追求人生自由的第一步。后来回到伦敦尝试会计行业,但发现自己不能专注大量重复性的会计工作,随即转赴巴黎学习绘画。

在巴黎学画的两年里,菲利普虽然认真刻苦,潜心练习,但是他的画作始终得不到认可。与此同时,他看到身边由于追求艺术而发生的悲剧。同学中毫无天分、脾气怪异的普莱斯小姐,终因穷困和绝望而自杀,这对菲利普的震动很大。他把画作拿给老师看,请他指点迷津。老师看了他的画后,坦诚告知他没有天份,应当及早另谋生路,并留下那句令他震撼不已的话,“好不容易才认识到自己的平庸,却为时已晚,这才是最残忍的事啊。”

菲利普毅然回到英国学医。在医院的工作生活虽然琐碎而枯燥,但就是这平凡的日常,让他觉得踏实,也感到了自由。他的温柔和耐心赢得了病人对他的信任,在病人面前,他终于摆脱了自卑和拘谨的枷锁。

在这部小说中,有两个人对菲利普的思想影响巨大。

一位是菲利普在法国认识的落魄诗人克朗肖。克朗肖自诩看破尘世,悲叹生不逢时。他的人生哲学是“只要是力所能及,我尽可以为所欲为。”他才华横溢,却靠翻译庸俗小说和炮制无聊诗文为生。终日酗酒,疾病缠身,穷困潦倒。幸亏临终前得到菲利普的照顾,并为他办了一个尽可能体面的葬礼。克朗肖曾送给菲利普一块脏且旧的波斯地毯,让他从中寻找人生的意义。

另一位是让菲利普摆脱人性枷锁的,做实习医生时的病人阿西尔尼。阿西尔尼是一名记者,去过西班牙,正在翻译西班牙文学作品。他知识渊博,性格开朗,经常邀请菲利普去家里过礼拜,并在菲利普因投资股票失败,身无分文露宿街头时,慷慨地接济他并为他介绍临时工作。阿西尔尼有九个孩子。生活虽不富裕,但全家人幸福快乐,让从小是孤儿的菲利普倍感家庭温暖。

在小说结尾处,菲利普想到了克朗肖送给他的那块破旧但图案精致的波斯地毯。他似乎终于找到了答案,那些光辉灿烂的、熠熠生辉的人生,大多存在于幻想中。每个人都在日复一日地编织着属于自己的人生地毯,每一幅地毯中都含着只有编织人自己最清楚的精美之处。当人们摒弃了不切实际的人生幻想,不再执着于幻想中的绚丽图案时,就可以自由选择,自由勾勒生活,而不再受枷锁困扰。 (完)

2025年7月16日《东方报》文艺纵横版

图源网络

“妇女月”, 一起来看看电影吧

文/ 村里孟

一代人有一代人的使命,一个人有一个人的梦想。这世界上的人,大体可以分为三类:生而为社会为国家,标准的社会人,如孙中山、林巧稚;与之相反,有些人毕生奔波即为一日三餐的饱腹和灯火中家人殷殷的笑脸;大多数人一边应付着衣食住行,一边平衡着自己作为公民的社会责任,古人云“耕读传家”,左手犁耙锄锹春种秋收,右手经史子集家国情怀。

灵长类大家庭之一的人类的一个足以自傲的特征,便是可以仰望星空。在美国“妇女月”这特殊的三月里,我们不妨再次为那些划过星空的女中豪杰们献上我们瞻仰的目光,驻足一下李家教授阿姐张家律师媳妇的风景,并畅想一下我们自己的未来。为大家推荐几部电影吧。

《RBG(大法官金斯伯格)》,2018年上映,一个80多岁的老太太、一名联邦最高法院的大法官却是被街头巷尾的年轻人奉为圭臬的文化偶像,对于Ruth Bader Ginsberg(金斯伯格), 她的眼里只有人之为人的应该得到的最起码的公平、正义和尊严。金斯伯格竭尽一生勤奋而又幽默、正直而又温柔、崇高而又平和,坐在最高法院的法官席上怜悯而又智慧地用她的法理和思考拯救起一个个濒于破危的家庭、支撑起一个个即将沉沦的心灵。斯人已去,温情依在,这份来自于正义和人性的温情永远是照亮文明星空的一盏明灯。

《掬水月在手》,这部2020年上映的由导演陈传兴根据著名古诗文学者叶嘉莹先生的事迹拍出的电影对我这样愚钝的女人是一个巨大的冲击。原来女人的温柔不必来自锦衣玉食的富足与无忧,原来梦想不必来自于男人的呵护,原来灯下的夜读和案头的笔墨可以延续一个世纪,原来唐诗宋词里绵延的尽是金戈铁马的激情。如果你我想要我们的笑脸更更纯净又更坚定一些,我们还是一起来看看叶先生的故事吧。

《蒙娜丽莎的微笑》,这部由茱莉亚·罗伯茨主演的影片讲述了一个年轻大学女教师的个人理想和社会现实之间的冲突以及她的不甘随波浮沉,情节虽然老套,但这样的故事不依旧每天在上演着吗?

《中国医生》,从非典到新冠,中国医生以自己的专业知识和舍我其谁的勇气与担当救生灵于大疫,排国难于危急。他们当中的有些面孔我们再也看不到了,有些家庭再也回不到从前了,但是那些姓名和那些笑容好像并未走远。幸存的我们会以我们的方式荣耀他们的付出。

女人,是温暖的、坚定的、勇敢的存在,社会因为我们而更加美好,我们因为社会而更加靓丽。

2025年3月16日《东方报》都市观察版

图源网络

被平鑫濤傷害過的瓊瑤,依然相信愛

文/ 二湘

瓊瑤去世,很多人包括我自己都以為她活成了她自己小說裡的女主角,得到了她最想要的愛情,但是最近社交媒體上曝光出來的平鑫濤的遺書和瓊瑤的自傳《我的故事》(增訂版))才透露出事情的另外一面,原來,她得到的並不是一段純粹的愛情,面對心機深重的平鑫濤,瓊瑤終究是錯付了!

瓊瑤在自傳增訂版裡披露了這樣一段故事:2019年平鑫濤葬禮後的第三天,他的兒女送來一張他的“手寫遺囑”(下圖, 圖源網路)。

原來平鑫濤幾乎把他所有的遺產都遺留給他的兒孫,沒有給瓊瑤任何金錢、房屋、公司(外傳有別墅、公司、x億x千萬都是以訛傳訛)。根據這份遺書,瓊瑤只有政府保留給“第一順位繼承人”的“特留分”,而且“當時他的財產已經陸續轉移給兒孫,這“特留分”只有皇冠大樓前面空地的八分之一,因為是與其他七人平分,瓊瑤完全不能支配。後來瓊瑤還發現平鑫濤在銀行裡還有兩個秘密保險箱,而鑰匙一直在他兒女手裡。

這份遺書是2007年,平鑫濤80歲的時候寫的,正是他患“帶狀皰疹”還在神經痛,體重開始下降的時候寫的,想來他那時候知道自己健康有恙,開始著手安排自己的家產。

瓊瑤是個單純的人,一直以來,她和平鑫濤都是“夫妻財產共有制”,她也很信任平鑫濤,財產也都是他管,糊裡糊塗分不清。她曾經提議去改為“夫妻財產分有制”,免得將來兒孫有爭執。“但他總是笑而不談。原來他已經這樣清清楚楚地寫明白了!”

她一直以為他是愛她的,直到最後才發現所謂的愛情如此不堪,瓊瑤說:“直到他去世,我被迫要面對他的“手寫遺囑”,和後來陸續冒出來的他在銀行裡還有兩個秘密保險箱。我從來不知道,鑰匙一直在他兒女手裡。他對金錢的重視,使我到此時才明白,他雖然愛我,卻更愛他的兒女。”

2017年,平鑫濤子女堅持插管,和瓊瑤鬧翻,平鑫濤死後,他們的子女說“可園是父親送給瓊瑤阿姨的。”而實際上,可園本來就是瓊瑤自己的房子,瓊瑤在自傳修正版中特別提到:

“是的,我家可園是用我傳播公司的錢建造的”。

可以想見瓊瑤得知這些事情的悲憤和傷心,平素善良的她也不免感歎平鑫濤“未免太用心機了!”,也突然理解瓊瑤最後的遺書為什麼一個字也沒提平鑫濤。

說真的,看完這些,真的很不忿,太為瓊瑤不平了。平鑫濤雖然對瓊瑤有知遇之恩,但那時候的皇冠是個小出版社,搖搖欲墜,如果不是靠著瓊瑤這課搖錢樹,怎麼可能發展壯大。平鑫濤那時候特意安排離了婚的瓊瑤住在自己家的對面,想來已經是打定主意要把這課搖錢樹穩穩拿在手裡。而最好的辦法無非是把她睡服,更穩固的就是用婚姻牽住,以愛之名。但他又的確是個顧家的男人(看看他的遺書就知道了!),我的一個朋友戲稱“平鑫濤的子女可能覺得老爸太不容易了,為了給他們撈點遺產,深入敵營三十年。”

所以一開始他是想兩頭兼顧的,但瓊瑤其實並不想介入他的婚姻,那時候瓊瑤和平鑫濤的前妻見過面,覺得自己不能傷害一個無辜的人,要和平鑫濤分手,但是平鑫濤以死相逼。有一次,他開車帶著瓊瑤行駛到一個危險路段,突然情緒失控,歇斯底里地對瓊瑤喊道,如果她離開他,他就會開車沖下懸崖。然後開到一半,他要瓊瑤先下車,說是不忍心她去死。在他的蜜糖和威脅的雙重攻擊下,瓊瑤終於是妥協了。平鑫濤那時候說,他不能離開瓊瑤,因為只有他最懂她。他果然是最懂她的人,知道她善良,單純,知道她不忍,知道她有才華,有本事賺錢,他怎麼捨得離開呢?

這麼多年,平家的人靠著瓊瑤賺得盆滿缽滿,最後平鑫濤的前妻還要寫書給瓊瑤潑髒水,他的子女還要說瓊瑤是因為平鑫濤不能再愛她了才要拔管,也是夠可以了。瓊瑤是不想平鑫濤受罪,不想他沒有尊嚴地活著,對丈夫如此,對自己也是如此,她最後的自殺甚至是有以死明志的意味。要說PUA的最高境界,那還得是平鑫濤啊。

而在其他地方,平鑫濤的境界就太次了。瓊瑤提到一件事:“最後一部戲《花非花霧非霧》,因為沒有小說,他也在多病的時刻,幾乎沒有過問。播出時,電視公司限制掛名的人數,必須掛名的人又太多。我就沒有掛他的名字。他知道之後,竟然和我兒媳琇瓊大發脾氣,嚇得琇瓊趕緊把他掛上”。而其實那些給他們帶來巨大收益的影視劇其實都是瓊瑤一手操辦,她親自編劇,選演員,組班子,決定導演,並和她兒媳共同製作。瓊瑤在劇組忙得團團轉,解決各種疑難雜症。他無所事事,什麼都插不上手,卻一定要掛製片人,或者出品人的名字。相比之下,瓊瑤自己從不主動要求署名,甚至還是影視公司堅持將她的名字列為編劇。境界高下立分。

平鑫濤做的事情實在是太不地道了。先是拋棄了曾經幫助過他的髮妻,然後和瓊瑤結婚後,處心積慮,就是想把家產轉到他子女身上,還真是讓人心寒了。瓊瑤在接受TVBS電視採訪時曾說過自己被平鑫濤Push寫劇本,感覺特別委屈,甚至是一邊哭一邊寫,儘管如此,平鑫濤仍不允許她停下,她甚至是寫到手腫,還不得不纏著紗帶繼續寫。

看到平鑫濤的所作所為,就想到康得那句,“人是目的,不是工具”,他可是扎扎實實把瓊瑤當作賺錢的工具了。

平鑫濤到底愛不愛瓊瑤呢?當然是愛的,瓊瑤有才有貌,人也善良單純,又是出身書香門第,父親是輔仁大學的老師,母親是中學老師,他怎麼可能不愛,但人性也是複雜的,他更愛的是他自己的子女,又或者,他更愛的是她的錢。

瓊瑤說這幾年她一直在療傷。她在接受採訪曾說過,一度對人性和愛情都起了懷疑,但是看到他們的合影又釋懷了,說“三年養傷血淋淋,過去恩愛無法斷”,她願意相信平鑫濤愛了她整整56年。我也相信,他們在一起這麼多年,是有許多愛,也是有許多溫馨美好的時刻。她說“這些愛裡有遺憾,過去幾年我很介意,但現在都隨風而逝了!” 她在最後的增訂版裡說:“不只相信他,我還感謝他,在我漫長的人生裡,讓我完成這麼多本書,讓我發生了這麼多故事(很多都因他而起),讓我知道老年才“成長”,讓我……始終相信愛! 因為,人生,只有“愛”這種感情,是美麗的,是快樂的,是浪漫的,也是他曾經給過我的。”

是的,始終相信愛。愛情是一種信仰,如果你連信都不信,又怎麼會發生呢?現在的年輕人似乎和瓊瑤完全不同,不僅是不結婚,連戀愛都懶得談,這也正是哲學家韓炳哲在《愛欲之死》裡描述的情況:我們生活在一個越來越自戀的社會,現代人追求的自由往往成為一個自我的黑洞,人們不願意付出,不願意去愛,不願意受到關係和他者的束縛,在愛情和自由之間,很多人寧願選擇自由自在,由此,社會變得越來越性冷淡,個人變得越來越理性和自我,眼裡充斥的只是自己,他者從我們身邊消失,愛欲也逐漸消失。這也正是法蘭克福學派重要成員艾裡希-弗洛姆在《愛的藝術》裡說的,這是一個羅曼蒂克消失的時代,一個愛欲消亡的時代,一個勇氣和激情消亡的時代。

很多年輕人往往覺得,結婚的人有一半是會離婚的,結局如此,又何必開始?但其實每個人都需要一種健康的親密關係,不能因噎費食。當人們不再有追求愛的衝動,越來越陷入自我,焦躁和憂鬱,甚至是抑鬱就會隨之而來。愛雖然也會有欺騙,但同樣也會有收穫,就像瓊瑤收穫了那麼多愛情故事和最後的領悟,每一次愛都會讓我們的生活更豐富,更曲折,會讓你的人生之旅更加值得。

就像瓊瑤說的:“這趟‘生命之旅’實在曲折、離奇而豐富。有悲有喜,有笑有淚。如今,我剩下最後一裡路。感謝他用他的故事,啟示了我,千萬不要步上他的後塵。”

瓊瑤最後終於放下了,她說她最後的日子“是快樂的、自由的、翩然的”。因為,她始終相信愛。她付出了很多愛,也收穫了很多愛,她擁有了一片自己的天空。

我寫這篇,也並不是讓年輕人不再相信愛情,恰恰相反,希望都能有勇氣去愛,去感受,去經歷,有痛的人生才是真正的人生,就像瓊瑤最後說的:“傷痛在生命裡是一種‘淬煉’,沒經過傷痛淬煉的人,都是不成熟的。”

勇敢地去愛,真實地去愛,純粹地去愛。願我們每一個人都擁有一份純真的愛,不帶心機,不帶目的,那是一個最小單元的共產主義,是我們心靈棲息的地方。

2025年2月1日《东方报》第9版

图源网络

音樂是世界的語言-費城交響樂團訪華巡演有感

文/ 顧文沅

在10月25日週三晚我們猶他交響樂團的音樂會剛結束,我突然收到了一個留言,費城交響樂團邀請我與他們29號去中國巡演兩週。當我發現再過四天就要跟他們去中國巡演,我的心怦怦直跳。費城交響樂團是美國著名的五大交響樂團之一,與該團合作無疑是我學習的好機會,費城交響樂團快遞寄給我要去中國的三套演出的曲目,我開始加緊練習其中沒有演出過的中國作品。

週日下午5:45我直接在飛機場與費城交響樂團的成員們碰面。我很高興又遇見了以前認識的兩位朋友,其他新認識的團員也對我非常熱情。同時我很高興地遇到了這次去中國巡演的女指揮家馬林·阿爾索普,我發現她有一種很吸引人的性格,直率且幽默。

費城交響樂團這次來回包下了海南的飛機,海南航空公司贊助了費城交響樂團去中國的這次巡迴演出。在飛機上航空小姐先生們對我們照顧非常周到,通過聊天,才知道為了這次費城交響樂團的旅程,航空小姐們受過了特殊的訓練,看得出這次中國政府非常關注費城交響樂團去中國的巡迴演出。

二、在北京的幾天

四輛大巴從北京機場滿載著樂團成員們到了長安街1號的君悅五星飯店。雖然北京的天空是灰的,我們的心情卻充滿了陽光。

第二天是我們的休假日。旅館的早餐琳瑯滿目,我剛好坐在樂團最老的兩位成員旁邊。他們主動跟我打招呼,我說我以前曾多次在電視和錄影裡觀看過費城交響樂團的演出,見到過他們兩位。Peter跟我介紹說,John和他參加了兩年前費城交響樂團重返中國50週年的紀念日。當時在北京所有的記者都把John當成是大明星給他拍照。John個子不高,滿頭白髮,神采飛揚,他兩手臂和全身都有刺繡,看起來更像一個 rock star(搖滾明星)。

早餐後,我決定在旅館附近散步,北京的長安街還是我童年時印像中那麼寬大。我突然看到右角落有一個像皇帝宮廷般的建築,這馬上引起了我的興趣。我走到這個建築旁邊欣賞著這個建築,發現旁邊就是北京非常古老的小胡同,我如獲至寶似地走進了小胡同,剛好遇見了一位70多歲的老人,我問老人家這些四合院的歷史,他很高興地給我講述,並且帶我到胡同裡面到處觀望。

原來這些四合院曾經住過有些有名的人物,比如說大作家胡適曾經住在其中一個比較大的四合院裡。老人家還告訴我,原波士頓交響樂團首席指揮小澤徵兒,他小時候與他媽媽在36號的四合院裡面曾住過三年。這些四合院雖然已經非常蕭條,但是仍然可以看到房頂老建築的瓦片,門框和門檻非常古色古香,我對此情此景感到十分欣喜與懷舊。

當我們走到36號小澤徵兒的舊居,我發現四合院裡大門敞開,並沒有人在裡面,我們小心翼翼地進院子裡。老人家介紹說,小澤徵兒對中國很有感情,兩年前他曾經回到這個四合院,把他媽媽的骨灰帶回到這家四合院裡,並將骨灰埋到了其中一棵樹下。我聽了非常的感動!我心想,將來這個四合院也許會因為小澤徵爾曾住過的緣故成為一個重點文物保護對象,我心裡很慶幸能夠看到這些四合院原本的樣子。

等我回到旅館已經是一點多,我抓緊時間練琴,為接下來的演出做好準備。晚上5:30我與樂團的兩位新朋友出去吃飯,我們走路8分鐘就到了全聚德第二家。我當他們的中文翻譯,美美地吃了一頓北京烤鴨。

在北京最開心的一件事就是我專程去拜見了我的恩師趙薇教授,當年我考取中央音樂學院附小附中後一直隨趙薇老師學琴九年時間,在這九年的寶貴時間裡,趙薇老師像慈母一般地關心我的學習和生活,幫助我打下了牢固的小提琴基礎,使我能在文化部舉辦的中國青少年比賽和美國的國際比賽中獲獎。當我見到我的恩師與她緊緊擁抱的時候,我心中萬分地激動!只可惜我的大學老師劉育熙教授剛巧不在北京,我只能在電話和微信中向他問候。

三、 費城交響樂團與中國的友誼

費城交響樂團在北京、成都與海口的7場演出都非常成功!觀眾們高度熱情,台上的演奏者也為之動容。每當我拉到中國曲目的時候,我就心潮澎湃,台下觀眾的熱情與歡呼讓我深感榮幸,能夠通過音樂與祖國的觀眾們產生如此共鳴,這種感覺是難以言表的。

我們的演出幾乎場場爆滿,其中包括了北京10月31日,11月1日,11月2日,11月4日國家大劇院;天津11月3日天津大劇院;成都11月7日鳳凰山運動公園;海口11月9日、10日在海南大劇院。

費城交響樂團建立於1900年,以其精湛的“費城之聲”而享譽全球。樂團擁有歷史悠久的巡演史,是美國巡演最多的交響樂團之一。1973年,在尤金·奧曼迪的領導下,費城交響樂團成為了第一支在中國演出的美國樂團。樂團曾12次重返中國,與中國人民有50年的友誼。

今年這一次巡迴演出,費城交響樂團主指揮雅尼克·尼澤-塞岡因有家事無法參加,臨時替補指揮的是樂團客席指揮馬林·阿爾索普。她被譽為“世界頭號女指揮家”。

在巡演過程中,費城交響樂團演奏了貝多芬的《萊奧諾拉》第三序曲、貝多芬的《第七交響曲》、勃拉姆斯的《海頓主題變奏曲》、德沃夏克的《第九交響曲》(“自新世界”),馬勒的《第一交響曲》、拉赫馬尼諾夫的《帕格尼尼主題狂想曲》、羅西尼的《塞維利亞的理髮師》序曲、柴可夫斯基的《羅密歐與茱麗葉》,以及趙季平的《第二琵琶協奏曲》。樂團在北京的音樂會還以梅森·貝茲的新作世界首演,以唐詩《春江花月夜》為藍本,由樂團委任創作。琵琶獨奏家吳蠻演奏的《夜靜思》也是精彩至極。

四、巧遇樂團首席大衛.金

在北京的六天裡,我養成了一個習慣,每天早上一早起來美美地吃一個五星級早餐,然後散步,10:00開始練琴到1:30,之後樂團有三輛大巴帶我們去國家大劇院排練。為了能夠抓緊時間練琴,我在北京的六天內不吃午飯,晚上演出時,後台有零食給大家吃,那就是我的晚餐了。

在旅館住的第五天,我在電梯裡巧遇到了費城交響樂團首席大衛,他的房間剛好是在我的旁邊。大衛很驚訝地跟我說:啊,原來每天早上是你在練琴呀!我說是誰呢。我馬上說:不好意思,我有打攪您嗎?他說:沒有沒有,你拉得很好,你很懂得怎麼練琴,連德沃夏克交響曲你也在練,你是我們樂團最努力的一個人。這些話從他的嘴裡說出來,我感到很受鼓勵並感到榮幸。

在重慶的第一天,第一場不需要我參加演出,但是要做好替補的準備。我發現這個樂團團員們會輪流地有一次休息。我很慶幸自己有一次觀摩學習的機會,我坐在了觀眾席裡的前排,特意觀察了大衛.金和其他幾位首席的拉琴方式,我默默地在心裡做了記錄。我發現大衛無論是技術和領隊的方式都是很值得我學習的,他在技術上非常懂得如何省力省時間,並且他與指揮配合得很好,知道什麼時候需要他領隊,什麼時候不需要他領隊。其他的樂手每個人也都有自己的長處。我發現他們的團隊合作能力比較強,這些都是值得我們樂手們學習的地方。

在重慶的最後一場演出當晚,我是候補成員,萬一有什麼事情發生,我時刻要準備好上台頂替別人。在演出前10分鐘,我突然發現所有的警衛和後台人員都往後台快速衝過去、我心速加快,知道肯定發生了事情。據了解,老團員John摔了一跤,大家都很緊張。我馬上拿起我的小提琴,站在舞台旁邊等候著上台頂替他的演出。在演出前2分鐘,我發現舞台旁邊有另外一個團員也在等候,他毫不猶豫地上台頂替了老大衛。首席大衛.金也在我旁邊等候著,他從容不迫地在觀眾的掌聲中最後一個人上了舞台。在他上台之前幾秒鐘,他低聲在我耳邊說了一句:我寧願是你上台替補拉琴,並給了我一個友好的笑臉。

第二天早餐我見到老John,我問他:你感覺怎麼樣?他說:沒什麼大問題,只是摔到側身,有淤血一大塊,我摔的時候本能地保護住了我的小提琴,只是小提琴馬子摔毀了,慶幸的是小提琴本身沒有什麼裂痕。我們幾個團員都為他鬆了一口氣。在下一站海口的演出,老John向另一個樂團成員借了一把小提琴來演奏。這個成員為了這次中國的演出帶來了兩把小提琴。

五、成都-美食的天堂

剛到成都我們有一天的假期,我第一次允許自己放假一天。我一個人來到了錦里和寬窄巷。錦裡滿是美麗的古老建築,令我心曠神怡。寬窄巷街道兩旁到處都是美食,什麼烤腦花、鐵板豆腐、老媽兔頭、香酥鍋盔、糖三砲,老媽蹄花、小酥肉、菠蘿飯、肥腸包大蔥,香蕉竹筒飯,看得我眼花撩亂。終於在看到萬絲餅的時候,我實在忍不住買了一個,又香又脆,我美美地吃了一餐。

成都的觀眾也是最熱情的,當我們最後加演《成都》這首曲目時,觀眾們的歡呼聲達到了沸騰,使我熱淚盈眶,台上的樂手們也激動不已。

六、 在海口與父親的會面

最讓我激動的是在最後一站海口見到了我爸爸,我們一起度過了寶貴的兩天時間。他老人家85歲了,親自坐飛機來看我們在海口的兩場演出。在演出之前,我看到他老人家坐在第一排,跟一個記者說話並指點著我,我想像他老人家一定是在自豪地說:那個在台上的是我的女兒。演出之後我爸爸告訴我,那個記者發現他在台下跟我打招呼,走過來採訪了我爸爸,他跟記者說,他原先是廣州交響樂團的小提琴手,現在退休了,這次專程從廣州來聽女兒參加的音樂會。

演出場地治安都非常嚴謹,演出結束時,保全員很通容地讓我到觀眾席見父親,我深深握住爸爸的手,不捨得讓開。

第二天上午,當我爸爸乘坐出租車和我告別的時候,在那一瞬間,我們倆都有一種失落感。爸爸說了一句我永遠不會忘記的話,他說:文沅,爸爸捨不得你回去。這是我爸爸對我說過的最疼愛我的一句話。這句話讓我百感交集,我也捨不得他老人家,我在回酒店的路上和去飛機場路上一直默默地流淚。我心裡在對自己的祖國說再見,與我親愛的父親說再見。我心想:感謝爸爸培養我了!我很快會回來看你的,你等著我呀!

這次巡演不僅讓我在音樂上有所成長,更讓我與我的父親、與我的祖國建立了更深的情感。這段旅程將永遠銘刻在我的心中。

作者介紹:顧文沅,4歲開始隨父親顧應龍學習小提琴,9歲時她因演奏門德爾頌協奏曲而被入選為五位少年小提琴家之一,並考入北京中央音樂學院。幾年後,她在艾薩克·斯特恩著名的中國之旅中為他表演。她曾跟隨著名的趙薇教授,趙惟儉教授,劉育熙教授學習小提琴,並以優異成績升入附中和本科。在1986年全國第三屆小提琴比賽中獲獎。

1989年顧文沅赴美國北卡羅萊那州音樂學院深造,並以全獎學金的優異成績在該校畢業。在校期間跟隨著名教授依莉娜.瑞琪(Elaine Richey)。其間,兩度做為北卡羅來那州青年交響樂團的獨奏演員赴歐洲各國演出,並與樂隊合作舉行個人獨奏音樂會。1990年和1991年分別兩次贏得北卡羅來那音樂學院協奏曲比賽第一名,並被邀請與樂團獨奏演出。

1992年顧文沅參加美國紐約全北美第二屆西科拉斯演奏藝術大賽,榮獲獨奏第一名,並被組委會邀請在紐約著名的莫爾肯音樂廳獨奏演出布拉姆斯小提琴協奏曲。比賽之後組委會對她的高度評價是:“非常有爆發力的演奏!賦有極高才能的,美的音樂!”

1994年顧文沅在美國匹茲堡音樂學院以全獎學金的優異成績獲得了碩士學位並兼任助教。在校期間跟隨匹茲堡交響樂團著名首席安德亞.卡德尼斯

( Andrea Cardenes)學習。

1998年顧文沅加入美國猶他交響樂團,次年並贏得二提琴副首席職位。

1998年至今,顧文沅在世界的舞台上頻繁地出現。她多次舉行個人獨奏音樂會,並與猶他交響樂團合作多次在歐洲與北美巡迴演出。

2016年曾在世界著名的紐約卡內基音樂廳與猶他交響樂團合作演出,獲得了極高的評價!

2024年顧文沅與費城交響樂團巡演中國四大城市。

2025年1月1日《东方报》第9版

懒人颂

文/ 三月

2024年就剩十几天了!忙碌了一整年,脚打后脑勺的日子也该慢下来了。俗话说“自古人生何其乐,偷得浮生半日闲”。

以前总觉得偷懒这两个字是贬义词,说一个人“你真懒”,我们就会觉得这个人肯定是不爱动脑筋,做事拖延,不思进取,呆滞缓慢,迟钝闲散⋯⋯

那么,所谓“不偷懒”勤劳之人一生都应该是在忙碌中度过的吧!记忆里都是一些什么勤能补拙,笨鸟先飞,黑发不知勤学早,白首方悔读书迟,头悬梁锥刺股等等励志的心灵鸡汤,不外乎就是鼓励大家不要懒惰,不要浪费时间,积极上进,相信只有勤奋才能打造出一个成功的人生。

回想一下,我应该算得上是一个勤奋工作不懈努力的“勤劳”之人了。上学时,起早贪黑勤学苦读;工作时,不分白天黑夜加班加点;不工作时去爬山徒步,瑜珈跳舞,做志愿者服务社会。忙来忙去,一个目的,就是要忙得不让自己停下一分钟,因为觉得停下来就是浪费时间浪费生命!就连喝咖啡时如果没有装模作样地手里捧着一本书,一种在浪费时间的罪恶感就会油然而生。

骨子里,我是一个懒人!上学的时候,不想念书,却又舍不得丢掉“学霸”的头衔;上班的时候,不喜欢早出晚归,却又放不下“高高在上”的职位;运动健身的时候,老想着躺平偷懒,却又担心“漂亮的身材”不再苗条;做家务照顾老人的时候,怕麻烦怕辛苦,怕把自己弄成一只“想要飞呀怎么也飞不高”的金丝鸟。结果我这名副其实的懒人却又强迫自己活在勤劳人的世界里,真是心不甘情不愿啊。

不记得有多少次,突然想通了,明白了,发誓要做一个会偷懒人!哪怕就一会,逃离紧张,烦闷,厌倦。是呀,偷一会懒有什么不好呢?找一个角落,静坐片刻,得一份宁静,沐一种自在。如果每一天容许自己偷懒片刻,迩想分钟,心便可插翅,灵可自由飞翔。想自己到底想要什么,不被那些烦心琐事影响,让自己在这一片宁静的空间里“梦睡”⋯黄粱一梦也是梦啊。

成功的懒惰也是要有科学方法的,偷懒的时候要学会与时光同进退,早上床上懒一会,闭目养心,不要想着这一天要来的烦心事 -- 未来事,未来心,何须劳心,只想美好;午时喝杯浓咖啡懒一会,闭目静气,不要计较已经过去的事情 -- 过去事,过去心,不可记得,只想美好;晚饭后一杯清茶懒一会,闭目思悦,不想一天的糟心事 -- 现在事,现在心,随缘即可,只想美好⋯⋯懒散中的自己可以在熹微晨雾里,或是夕阳余晖下,静坐窗前,眼望窗外群山,云儿时而聚集,时而散开,阅一卷书,品一盏咖啡,喝一杯新茶,感受一下晨的温柔和暮的安静,宠辱不惊,生活中有静有喧,生活里的每一刻,都值得我们用心品味。我们要学会感恩身边的所有,还要珍惜能让你“偷懒”的身边人。

虽然偷懒的“良辰美景”是短暂的,面对分心的诱惑和纷扰时,坚守自己想一定要“懒”的信仰。找一份属于自己的安宁,放空内心的忧虑,在静谧的时光里做一个真实的懒人。内心的平静,就是把不喜欢的事情做成自己喜欢的事情。不要让生活中的烦杂琐碎扰乱心中的宁静,更重要的是不要被道德绑架。时间一去不复返,浪费对自己好的时间,就是对自己的生命的轻视。生命很短,享受生活就要慢下来,学会偷懒,让我们一起努力成为一个快乐的片刻懒惰之人,悠然自得,过好每一个懒惰的美好刹那!

11月1日《东方报》第9版

那一天的秋遊

文/ 邹長江

從來沒有別的地方,能像沉醉於猶他那樣,沉醉於楓葉紅的日子。到了那一點,且不說有廣闊華麗視野的風景區,就算住宅周圍甚至公路兩旁,那種天然的嬌媚何不也照樣讓人悅目,繼而賞心呢?

屋四周的山坡爬著一線線的紅、一片片的綠間襯著一小團一小團的黃,如同編織成的山水畫織錦。公路兩旁也紅著或黃著或綠著或紅黃著或黃綠著滿葉滿葉的樹,靜立在一個個方形的屋盒子旁邊,好似平素不怎麼打扮的姑娘轉瞬間都換成了迎賓小姐的模樣,站立在產品展櫃前,儘管穿綠裝的保全還是原來的那麼幾位。

尋美的腳步,因著記憶、好奇、朋友或孩子們的相聚,終會遠離住宅而踏步到某個或某幾個景區。看著又踩著成片成片的葉,嗅嗅摸摸繁星點點的花,順道再看看鮭魚回流,並湊湊看的,玩的,看帶玩的或玩帶看的人的熱鬧...傻子也知道是樂呵的事。

故而那時,景區的停車位幾乎都是滿的,馬路邊還會雜七雜八地停擠各種車輛。大凡野餐的地方,幾乎都坐著人或還正燃著營火,飄浮著燒烤的肉香、麵包的醇香、飲料水果的甜香。此處,曾經路過的流水嘩啦已化為涓涓細波的叮叮咚咚。

因為年年都去,某次的或某幾次疊加的記憶都已經混刻在骨子裡。有一天,已記不清具體哪天,露營地四周的楓葉紅得很美,恍惚著它們已不再是楓樹,而是一個個成了精的顏色族群,歇息在灰白、灰黃或紅黃的山脊,小小的不為人類所能看見的嬉鬧彷彿也在樹與樹之間傳遞著。有調皮的,甚至故意變幻成遊客的樣子,我曾經不只一次地將某些特立獨行的小樹當成爬山的遊客。

等看很多了,我才明白,其實爬山的人群,只要進了樹林,一般從山下都是看不到的,雖然還是感覺得到藏在樹林中的吵雜和間或的呼喊。走進樹林,卻隨時可見trail上三三兩兩上山或下山的行人。只是,汽車很少。不過,當難得一見的汽車在爬山的路上從身邊穿梭而過時,會產生那本已有的陽光柏油路面是前行車倆的黑影才剛畫出來的錯覺。

車路的盡頭是一片花野,燦燦地開著,桔黃,玉白,藍紫,或蝴蝶花紋狀,有叢叢團團的,也有單枝獨放的。花蕊幾都暗色地橙黃著,像小小的向日葵,或者,就是小小的向日葵。花瓣在亮光的照射下,顯得很艷。花間有蝴蝶在飛,trail邊的花上還爬著偶爾才低飛的蜜蜂,弓著腰露尾針,緩緩地爬行著還輕輕地嗡嗡著,兩後腿還裹著快滿的花粉。

陽光雖然很亮,但在飄飄的秋風裡,卻是暖暖的涼爽。衣裙飄飄在風景的飄飄“麥浪”,恍惚走動的鄉間民謠。那歌手是飄飄的衣裙和飄飄的風景,歌謠撥弄出來的情感則如同裊裊花香、暖中帶涼,儘管不及這般滋潤。

穿花進林,再跨橋過溪,山頂處懸掛著一十餘丈的瀑布,瀑布下是清而涼清水,彷彿一幅國畫。意念中,恍惚瀑布下游走著一群群的蝌蚪。其實他們是人,著眼於畫,卻真像點上去的蝌蚪。甚至連蝌蚪都夠不上的松鼠們也在身後湊著熱鬧,裝著警戒的樣子其實卻不怎麼躲閃,只要看見行人攤開的手掌上有食,便立即晃著營養過剩的身體,假裝“機警”地叼走。

“走吧,還有個震撼的沒看。”朋友說。

確實被震撼到了。

眼前是一大片的黃,正中間為梭形的兩黃夾著紅,像三明治,而後又是一大片的黃;細看,還撲抓住那極小片極小片的剩綠。它們是不同脫葉綠素階段的白楊樹揚起的彩帶,覆蓋著近四個山巒。目前的景緻不同於身後看過的一大片沿著公路疊在一起的山巒不只是黃和紅的區別,就連紅也紅得不一樣。眼前的紅鮮淡,不像途經的楓葉紅,似塗了紅漆般的深,還顯暗。但不管怎樣,“悠然見南山”的感覺漸次疊加是肯定的。

而真正昇華的,卻是遠處谷間那處雞犬不聞的“桃花源”。

那是一座半埋於樹林的十戶上下的黑瓦白牆。樹林是山巒的縮影,但樹外圍著一大片開闊區,劃開成一塊塊的青草地,有十幾頭黃牛籠成兩團,立在其中的一塊,或低頭啃食,或邊嚼邊望,或幹望;它們身後有塊草地上堆著十幾堆已收割的草堆,再遠處還躺著一個生鏽的串著八九個大鐵輪的澆水車;更遠處還有馬群在低頭吃草,一條空蕩蕩的部分傍山又傍水的公路靜躺在牛群和馬群中間。

夢幻般的寧靜!似曾相識的夢幻般的寧靜!心頭有短瞬的一震!

孩子粉撲撲的嫩臉,咯咯地笑著,正對滿臉慈愛、滿臉歡愉的我,那時的心正如這般的寧靜。其實不止,那時的心境何嘗不還有現在風景的底色? 艷陽天下暖暖的涼爽,花,艷艷地開著;葉,彩彩地鮮花...不過,在孩子病痛的時候,那暗藏的憂愁,卻似落葉般在秋風中飄落著,似野花般在秋風中被撲打著。但不管怎樣,我都置身於帶著期盼的秋裡,那種期盼熬過嚴冬,迎來新的春天的秋裡。

其實這日子,何嘗不也是我太太的呢?不過,她的秋彩應該比我的更鮮豔奪目。並且,在孩子病痛之時,她的飄花落葉,只會比我的更多。或許,這樣的日子,也為天下所有的父母共有吧?恍然間的天人合一,猶他的秋天之美便透過剛開了竅的竅門一波波地沁入到我的心脾。這樣的秋天不只是我的,也是我太太的,或許還是我孩子的,或許,還應該是天下人的。

此後,當我再進入相似的山水,時空里便似乎多了那麼一點點層次。身外雖依舊是大家眼中差不多的風景,但每一朵花,每一片葉彷彿都寫著那曾經的歲月。在秋風的“麥浪”中,在記憶的“麥浪”中閃閃耀耀地翻動著。歲月疊合的“風”又捲翻起的日記書頁隨意抖落出來的情緒,再一次讓自己天人合一---光陰和空間的合一。剎那間,眼前風景的烙印又蓋出一張新頁加入心靈的日記書本中。

此時的秋季,會將看風景的我拓入風景,就如同書中人讀到好書,電視中人看到好電視。或許這個“好”與多數人而言不過大同小異,可“好”後的種種感觸,自己能咀嚼到“自己”的個中滋味,又會有多少人等同呢?或許,這也是我希望屬世生命的最後一刻停留在猶他楓葉紅著時的理由吧,因為那一刻封存的記憶,一定會很美,很美。

主啊,求您滿足我的願望,我想以最好的心態奔向您。

11月1日《东方报》第9版

走進秋日阿勒泰

文/ 許文然

“北疆之北是阿勒泰,她是狂野的夢,她是山野的風”。坐落於中國新疆北部的阿勒泰,這裏綠草如茵牛羊成群,這裏有生生不息的土地,萬物有靈人皆有情。一部熱播劇《我的阿勒泰》,讓阿勒泰成為很多人心中的“詩和遠方”。

如果你已經錯過了春天的杏花,夏天的葡萄,那就不妨在這個九月走進秋日的阿勒泰,赴一場視覺和味蕾的雙重盛宴。地處中國西北邊陲的阿勒泰,位於著名的阿爾泰山下,烏魯木齊正北方。西北與哈薩克斯坦、俄羅斯相連,東北與蒙古國接壤,素有“雞鳴聞四國”的美稱。獨特的地理位置不僅賦予了它豐富的自然資源和多樣的氣候條件,也孕育了深厚而多元的文化底蘊。

九月到十月初,正是阿勒泰金黃的時刻,氣候宜人,草原由翠綠轉為金黃,仿佛一片無邊無際的金色海洋,微風拂過,掀起層層疊疊的波浪。遠處的雪山潔白的雪頂與山下的斑斕秋色形成鮮明的對比,仿佛是連接著天與地的神聖橋梁。牧草在秋風中輕輕搖曳,成群的牛羊悠然自得地漫步山間,河畔的胡楊林,金黃的葉片在風中沙沙作響。阿勒泰的金秋,是一場視覺的盛宴,是大自然饋贈給人類的珍貴禮物。

不妨試想下,九月的清晨,在阿勒泰的小木屋中悠然醒來,推開窗,入目便是日出雪峰、小橋流水,山野間層林盡染,木屋錯落有致地分布在山坡上,牧羊人在叢林間揚塵而過。那些美妙的山村景致,就像童話一樣,神秘而又美好。當第一縷陽光灑落屋頂,炊煙裊裊升起,為這個寧靜的小村增添了幾分煙火氣息。早餐可以品嘗當地牧民自製的奶酪、奶茶、奶疙瘩,在氤氳的濃郁奶香氣中,時光仿佛也放慢了腳步,每一處角落都流淌著歲月的痕跡和生活的詩意。阿勒泰村莊的景致和北歐的村落十分類似,都是清一色的木頭房子,房子外頭還有一圈一圈的柵欄,柵欄內常常被村民種滿了色彩明艷的花朵,行走其間,裊裊炊煙、涓涓細流、湧動的牧群、醇香的奶酒、醉人的風景。凡是到過這裏的人,定會被這壯美的自然和人文景觀所陶醉。

拋卻一切世俗煩惱,放空心情,帶上一個籃子親手采摘一筐香甜可口的庫爾勒香梨。獨特的氣候條件為新疆水果的生長提供了得天獨厚的環境,這裏溫差較大,陽光充足,幹燥的氣候使得水果能夠更好地吸收陽光,從而提升其甜度。金秋九月,正是庫爾勒的香梨盛產的季節,梨子酥脆的口感,汁水豐盈,咬一口,清甜的滋味瞬間在口中綻放,讓人心醉其中。

於新疆,帶來味蕾滿足的遠不止香甜的水果,還有眾多特色美食等您一一去品嘗。行至中午,街邊的小店已飄出烤饢和烤包子的香氣,走進一家新疆餐館,架在炭火上的羊肉串滋滋作響,油脂與香料的結合,散發出誘人的味道,一串串金黃的羊肉在炭火的細心烘烤下,外焦裏嫩,吃上一口,滿嘴留香。手抓飯粒粒分明,呈金黃色的同時,又散發出一種奇妙的香氣,饑腸轆轆時,聞一聞就忍不住食欲大開。搭配上鮮嫩的羊肉和爽口的胡蘿蔔,飯粒吸收了羊肉的油脂與香味,每讓人回味無窮。大盤雞肉質鮮嫩多汁,土豆軟糯入味,寬面的勁道與濃郁的醬汁完美結合,誘人的色澤和撲鼻的香氣讓人欲罷不能。每一口都能感受到幸福的味道。

酒足飯飽後不妨於午後時光來到有著“神的後花園”之稱的喀納斯,徒步高山深谷間,奶藍色的河流蜿蜒流淌在神仙灣,沿途的秋色更是讓人陶醉。湛藍的天空映襯著五彩斑斕的大地,微涼的空氣中帶著泥土的芬芳,令人倍感舒心。河流宛如一條無盡的絲帶,蜿蜒穿行於山谷之間。偶遇幾只牛羊悠閑地在河邊飲水,形成了一幅生動的畫面。當夕陽西下,金色的余輝灑落在山間,整個喀納斯仿佛被鍍上一層金色的光輝。徒步走在這樣的光影中,心中不由自主地感慨大自然的鬼斧神工與寧靜之美。在這片神的後花園裏,徒步不僅僅是一次身體的旅行,更是一場心靈的沈澱與洗禮。待夕陽的余暉將整個村莊染成橙紅色,牛羊在牧人的吆喝聲中緩緩歸圈,一派田園牧歌的景象。夕陽西下,整個村莊被染成了橙紅色,天邊的晚霞如絢麗的錦緞,與地上的秋景相互呼應,構成了一幅絕美畫面。

秋日的阿勒泰,沒有淒涼與蕭瑟,只有激情的奔湧與生命的執著。喀納斯河與額爾齊斯河在陽光下泛著波光粼粼,它們猶如一條條蜿蜒的絲帶,裹挾著日月星辰,挾著圖瓦人的牧歌,日日夜夜向北方流去。茂密的原始森林、挺拔的落葉松、蒼勁的雲杉縱橫交錯,宛如華麗的織錦,赤橙黃綠,璀璨奪目。在這個秋日赴一場阿勒泰之約,出發吧,拋下紛擾的俗事,沈浸在這幅秋日的畫卷中。無需做什麼,只需靜看天色變化,慢慢感受時光流淌,傾聽秋天的故事,體悟生命的律動。在阿勒泰,這個充滿生命活力的秋天,等待著你去探索與發現。

9月16日《东方报》第9版

照片由作者提供

尋訪上海國際飯店

文/ 水仙

從我們住的上海萬豪酒店出來,沒走多遠便尋到那著名的藍色“黃河路”的路標。我仰頭髮愣,花裙子在微風裡飄動,心潮起伏。

我在黃河路上每走一步每望一眼,所有世界無不散發著弄堂裡的氣息,不知為何此刻的自己竟有些得意忘形。

從黑色鐵柵欄望進弄堂去,兩邊灰色不高的老房子雜七雜八地伸出一些桿子,桿子上又雜七雜八地掛著五顏六色的衣物,大到被褥小到褲子,隨風搖曳,彷彿萬國旗。地上飄落了幾件趴在那裡沒人理會的零散衣物,在陽光下舒服地躺著,是那麼理所當然。

柵欄外小凳子上坐著兩位衣著體恤衫,踩一雙塑膠拖鞋的男士,在聊天,講的卻是北方話。看來,這街景鬧市都住滿了租戶,本地人把老房子隔成小間租出去,拿著高額租金收入早到郊區住高樓享福去了。說不定每一棟老房子裡住著幾十個來上海打工的“鄉吾寧”(外地人)。

不寬的街道兩旁,汽車自行車停得還算乖巧,留給行人走路的地方曲裡轉彎。我們穿梭在路邊,腳下坑坑洼洼,用手撥開搭在繩頭上的被單,有些已經飄到地上,還黏著浮塵。右邊圍牆裡的中學生正在進行投籃比賽,呼喊加油聲喧嘩一片,生氣勃勃。我有些羨慕上海政府還保留這些老房子,覺得這也是一種財富。

有幾家上海本幫菜開著小小的門臉兒,從玻璃窗望進去還算乾淨,一家東北麵館也在這裡擠熱鬧,顯得格格不入。我指著一家餐廳對我先生說:“等會兒我們就來這裡吃晚餐”。“這就對了,來上海就要吃上海菜!”他這個上海人的後代橫豎都愛上海,我看得出。

有幾家窄窄的家庭服裝店從我身邊溜掉,櫥窗被主人用心、時髦地擺弄過,歐式風格,博人眼球。

沿著黃河路一直走到頭兒,便到了熙熙攘攘的南京路上。穿過飯店側門排隊買上海糕點的老上海人群、就是南京西路170號的國際飯店正門,它就屹立在我的眼前,用威嚴或嫵媚來形容,都不合適,簡直是太儒雅,竟讓我想起一位自己喜愛的美國演員派克。

國際飯店已有近百年歷史,它可是上海外灘歷史建築風景線上的標誌性建築,也是上海的城市

“名片”。大樓為裝飾藝術派風格鋼架結構帆船型摩天式建築。說到能代表上海的老建築,國際飯店絕對值得一提。24層樓,總高度83.8米,它被稱為是當時的亞洲高度,享有“遠東第一高樓”美譽,被稱為是最接近星辰的地方。

據說,許多人都曾因仰視它而把帽子掉在地上。如今,即使在城市中心,林立的高樓中,國際飯店仍保持著獨有的風貌。國際飯店是當時亞洲最先進的飯店,也可以說是上海年代最久的飯店之一,2016年入選“首批中國20世紀建築遺產”名錄。匈牙利建築師拉斯洛·鄔達克是國際飯店的設計師,他是上海建築發展歷史無法忽略的名字。

如今飯店讓遊客自由參觀,我從美國西雅圖萬裡迢迢,慕名而來。

拾階而上,輕輕推開厚重的雙開門,宛如自己走進的是電影中的輝煌場景。前台沒幾個人辦公,有一兩個洋人若無其事地坐在陳舊的老皮沙發上喝咖啡,一名上了年紀,留著分頭、鬢發斑白的老門衛彬彬有禮地做著導遊的手勢笑臉相迎,一看就是個老克勒,他講的那口濃重上海話融化了前面幾位當地人,更深入到我們這些外鄉人心裡,轉眼間一片歡聲笑語。

我們徑直往裡走,左面印入眼簾的是一所奪目耀眼的圓形小客廳,移步上了半圓形包邊地毯台階,腳下便是咖啡色木質地板,右上角有一圓形扶手轉角樓梯。而上,廳裡有張蓋著白色鏤空印花桌布的長方型小桌,一把咖啡色老皮座椅,座椅右前方擺著個圓茶几,上面有瓶假綠色橄欖枝,左邊是個小立櫃,櫃上擺一架老式銅喇叭唱機,牆上依次貼著幾張名人照片,那週璇的笑容彷彿從唱機裡被唱出來,繞樑三日。

扶著近百年歷史的扶手我小心翼翼地走上旋轉樓梯,彷彿聽到腳下木頭的咯吱咯吱聲,眼前就會閃過電視劇“繁花”裡的鏡頭。

在我眼裡,“繁花”拍的不是電視劇,而是藝術品,人物個個都是藝術品。分明是用演員的演技,加上導演的演繹,又混合上海地域文化而打造成的一股文化熱潮。

我腳踏在飯店的轉角樓梯,望著當年那些名人雅士的照片,週璇、宋美齡、陳香梅、梅蘭芳等,無不透露出一種婉約的文化氣息,使人自然而然地拜倒在他們的文化石榴裙下,用膜拜都不為過分!中國三十年代的文化氣質是被這些人烘托出來的,沒有他們,這國際飯店也會黯然失色。還好,文化大革命沒有把這家飯店革了去,便是一種僥倖。

三十年代的這裡可是遠東地區最豪華的飯店,能在這裡社交應酬也是尊貴身分及地位的象徵。這個年代上海的名媛紳士深受西方文化的侵潤,膜拜豪華,我們從這裡走過,也是與歷史對話,感知文化的魅力。

踏著已經陳舊但卻擦得銼亮的地板走出飯店,那幾節樓梯分明也透露著歷史的光輝。

過了馬路,我隔著流動的車輛人群回眸一望,那整體的國際飯店大樓就矗立在面前沖我笑了。

我有種釋懷的心滿意足,終究是這麼有名望的建築,不來不看定會後悔。

望著國際飯店側門外長長的購買上海糕點的人群隊伍,我對自己輕輕地說:Park Hotel 我來過了。

( 2024年8月16日《东方报》P9)

開卷有益之《我看到的世界》

文/ 李瑋

近年來,人工智能已成為最受關注的話題之一。作為這一領域的開拓者,斯坦福大學的李飛飛教授在她的自傳《我看見的世界》中,通過生動的敘述和深刻的反思,引領讀者深入了解了人工智能的發展歷程。這本自傳不僅記錄了她個人的成長和職業生涯,更是對人工智能發展歷史的一次全面梳理和深刻思考。

作為斯坦福大學計算機科學系的首任紅杉教授,作者還擔任斯坦福大學人類中心人工智能研究院的聯合主任。她曾在2013年至2018年擔任斯坦福大學人工智能實驗室的主任,並在2017年至2018年間擔任Google副總裁兼Google雲端的人工智能/機器學習(AI/ML)首席科學家。

書中描述了作者在北京出生,作為家中的獨女,在母親的家鄉成都長大。15歲時,她隨家人移民美國。從中國的中產階級到美國的新移民,全家克服了語言障礙和生活挑戰,在新的環境中堅韌地站穩了腳跟。在書中,作者深情回憶了她的高中數學老師Bob Sabella對她的巨大影響。Sabella老師不僅在學術上給予她指導,更在生活上給予她關懷與支持。正是在Sabella老師的幫助下,作者克服了語言和文化的雙重障礙,找到了自信和前進的方向,進而找到了自己人生的北極星。

作者也詳細描述了她如何受到認知科學家Irving Biederman工作的啟發,創立了ImageNet項目。Biederman的研究表明,人類可以識別約 30,000 種物體類別,而當時的AI數據集非常小,這種巨大差異一直困擾著她。成為普林斯頓大學助理教授後,她意識到需要一個新的視角--大數據。於是,ImageNet項目應運而生。2009年,李飛飛和她的團隊發布了ImageNet數據集,為計算機視覺研究提供了一個大規模、高品質的資源。2012年,AlexNet在李飛飛團隊發起的ImageNet大規模視覺識別挑戰賽(ILSVRC)中獲勝,使得卷積神經網路(CNN)所孕育的深度學習成為人工智能的主流發展方向。

在書中,作者不僅探討了科技的發展,也深刻反思了人工智能在人文領域的應用和倫理問題。面對母親的健康問題,她深刻反思了人工智能在醫療和護理領域的潛力和責任。通過個人經歷,她探討了人工智能在改善生活品質和提供個性化照護方面的應用,並強調科技應始終將人類福祉置於核心地位。

《我看見的世界》是一部融合個人成長經歷與AI時代發展的作品。它不僅展示了一位女性科學家的奮鬥歷程,也為讀者提供了深入了解人工智能領域的窗口。通過這本書,讀者不僅可以了解作者個人的成長故事,還能窺見她在科技領域的卓越貢獻和對未來的思考。這本書無疑是所有對科技、人工智慧發展有興趣的讀者的絕佳推薦。

( 2024年8月1日《东方报》P9)

图源:网络

如何做人的小故事 -- 讀《世上兩人叫我媽媽》

文/凡草

為人父母是世人一生中最重要的事吧,當然,立志絕丁者除外。一旦有了孩子,自己自然就長大成人,為人父、為人母者也就不言而喻地承擔起教育下一代的責任,不管你願意不願意。

於是,望子成龍、望女成鳳也就無分地域國界,不但成了為父母者,也成了上一輩和更高輩的先祖們(如果他們還有幸在世的話)心中的最大慾望。自然,把千千萬萬個家庭連結起來,成就後輩子女這件事就成了一件普世大事。推而廣之,怎麼教育孩子成長,做一個有益社會的人,簡言之,如何做人,也就成了一個波及很廣的社會問題。

然而,時至今日,在各種各樣的補習班都已經氾濫到需要明文禁止的時刻,補習老師已經不得不轉入地下的時候,鹿軍女士花費了幾年心血寫成的這本書於此時問世,是否已經大大地不合時宜?還是先了解一下本書的內容吧。

既然希望兒女成龍成鳳,首要之問便是何為龍鳳?鹿軍的回答是,“做和別人不一樣的事情,並和別人不一樣地去做事情。”敢於開創與前人不同的路,不顧世俗的眼光去走自己心儀的路,而且是適合自己的、力所能及的路,這是做人的第一步。這本書敘述了一個匠心獨運的故事:一個女孩婉拒了哈佛大學之後,便絕口不提“當年勇”,而是一步一個腳印,在大學四年里扎紮實實地另闢蹊徑,最終榮膺享譽世界的“羅德學者獎”( Rhodes Scholarship),進入牛津大學深造。

成龍成鳳,自然求的是金龍玉鳳,尊貴豪華。可是,作者也用另一個故事來闡明,金錢不是衡量龍鳳的標準。為了實現理想中減免車禍造成的人身傷亡,華爾街通往富豪橋樑的高薪職位可以被研發自動駕駛汽車的事業所取代。

作者這些不合世俗的想法是怎麼來的?為何稱她為母親的兩個人會接受並發揚這種觀念?作者在書中也描述了自己如何成為成人的故事。那是上世紀世界風雲變幻的80年代,作者在大學即將畢業的時刻,做出了一個關鍵的選擇。通過跨越東西的航程,她開闊了視野,見識了眾多人生,也在五彩斑斕的萬花筒裡不斷地抉擇取捨,漸漸形成了一些獨特的人生觀念。她堅持己見,把孩子當夥伴當朋友,成了無話不談的知己,也就此潛移默化,以自己多年的人生經歷影響了孩子的成長道路……所以,這本書,也是一個華人第一代移民生活的真實記載。

這本書沒有很多大道理,沒有什麼警言雞湯,只是一些小故事,而且是很真實的故事,平凡樸素。而這些平實的語言裡卻蘊含著一個很基本的人生真諦──如何認認真真地做人,做個好人。

編者註:凡草,現定居鹽湖城。1978年中國科學院文革後首屆研究生,1980年赴美,1985年獲化學博士學位。資深科學家、部門主管。已退休。著有長篇小說《簫聲恬淡》、《鑽石劫》,科幻小說《霧星來的醜孩子》,散文集《夾縫裡的鄉愁》等。

( 2024年7月16日《东方报》P9)

開卷有益之《與長頸鹿西行》

文/ 李瑋

琳達·拉特利奇(Lynda Rutledge)的《與長頸鹿西行》(West with Giraffes)是一部由真實歷史事件激發靈感而創作的佳作。在查閱聖地亞哥動物園檔案時,作者被关于長頸鹿的新闻剪报深深吸引。1938年兩隻来自非洲的長頸鹿在颶風中倖存,歷經12天的卡車公路旅行,從東海岸跨越美國,最終成為聖地亞哥動物園歷史上第一對長頸鹿。這段史詩般的旅程不僅成為當時的轟動新聞,更深深觸動了大蕭條時期的美國民眾。

小說以105歲的伍德羅·威爾遜·尼克爾(Woodrow Wilson Nickel)的第一人稱視角展開,講述了他在17歲時經歷的這段非凡旅程。1938年的美國正處於大蕭條的陰霾中,希特勒的侵略使得全球局勢更加動盪。人們迫切需要一個奇蹟來振奮精神,而這兩隻長頸鹿的奇蹟生還與橫穿美國的旅程正是這樣一個奇蹟。主角伍德羅是一名在沙塵暴災難中失去家園的孤兒,他偶然結識了一位動物園的老人,並共同駕駛載有兩隻長頸鹿的卡車穿越美國。這不僅是一場冒險,更是一段歷史傳奇,交織著成長與愛情。希望、堅韌、愛與力量貫穿了整部小說。

1930年代的美國,經歷了嚴重的經濟蕭條和生態災難。Dust Bowl(沙塵暴)指的是這段期間美國中部平原地區因乾旱和沙塵暴導致的農業和生態破壞。大量農民被迫遷移,尋找更好的生活條件。伍德羅正是在這樣的背景下失去所有的親人而變成孤兒的。小說描繪了在運送長頸鹿的旅途中的各色人等,有試圖暴力搶劫長頸鹿的馬戲團黑幫,有卡車拋錨後被白人種族主義者威脅的黑人大叔,有路邊熱火朝天工作著的工程振興署/平民保護團(WPA/CCC)的建築工人,還有一個在妻子仍被視為丈夫附屬物的時代開車出逃,追逐夢想的女攝影師,以及許多和主角一樣在大蕭條中掙扎求生的人們。這些經歷讓伍德羅逐漸成長,並學會了在困境中保持希望和勇氣。

《與長頸鹿西行》不僅是一部關於動物與旅程的小說,更是反映大蕭條時期社會現實的作品。孤兒伍德羅從長頸鹿身上汲取了重生的力量。儘管他盡了最大努力,最終未能達成圓滿結局。正如一般人的一生,沒有奇蹟也沒有壯舉,但作者透過細膩的描寫,真實展現了人生如河流般漫長而靜默的本質。

这里还有一段有趣的歷史插曲:長頸鹿在中國明代曾被稱為“麒麟”。 1414年,鄭和下西洋時,榜葛剌國(今孟加拉蘇丹國)進貢了一隻長頸鹿,明成祖朱棣認為這是麒麟,是太平盛世的祥兆。沈度在《瑞應麒麟圖》中描繪了這隻長頸鹿,並稱之為“麒麟”。長頸鹿之所以被稱為麒麟,可能是因為其形態與古籍中所描述的麒麟相似,而且它的到來被視為吉兆。也有可能是音譯的原因:長頸鹿的索馬裡語是“giri”,即英文的giraffe,而在日語中長頸鹿的發音仍非常接近中文的“麒麟” 。

( 2024年7月1日《东方报》P9)

图源:网络

紀念动画电影《哪吒鬧海》45 週年

王一遷《懷念父親王樹忱》

我曾經以此畫問起母親,她說“那就是有吧!”父親在生活上的確是個不太講究的人,幾乎可以說是沒有什麼要求,只要能吃飽穿暖就行的那一類人。但有一樣東西是不可沒有的,煙是不離身的。在我年少時的記憶中,父親不是坐在書桌前看書,就是埋頭在畫畫或是寫著什麼,無論是看書、畫畫還是寫東西,煙總是不離手的。每當此時,才是他擺脫一切世事凡俗,將自己沉浸在藝術的自由王國裡遐想、神遊的時刻,以致於常常在作畫時誤將茶缸當作“水缸”。為此,他畫了一幅漫畫“一個人嘴上叼著一支筆,手裡卻拿著打火機在點火”以此自嘲,類似這樣的事情常常演繹在父親身上,彷彿他身上的每一顆細胞都在散發著幽默的氣息。

關東一漢子

我的父親王樹忱,1931年出生於遼寧省丹東市。

丹東這個位於鴨綠江畔美麗的城市,它是祖國一萬八千公里海岸線的北端起點。它沿邊、沿江、沿海,北與長白山脈相接,南與黃海相連,冬無嚴寒,夏無酷暑,遍布丹東地區的大小河流達1300多條,有塞外江南,魚米之香的美譽。

父親出生的這一年,日本侵略者策動“九一八”事變,侵占東三省。翌年,扶持前清廢帝溥儀建立偽滿州國。透過這個傀儡政權,日本在中國東北實行了14年之久的殖民統治,使東北同胞遭受了亡國奴的痛苦生活。

父親的家鄉丹東,更是日本侵略者掠奪中國資源,屯兵儲糧,連接北韓、日本的軍事戰略要塞。所以,父親是在日本帝國主義鐵蹄下度過他的童年、少年時代,望著天空中飄拂著刺眼的血紅色“膏藥”旗,他還不太清楚在那一面面旗子的背後竟是一頭頭凶煞惡神般的野獸。在一個月黑風高的夜晚,一場驚心動魄的洗劫,綁走了父親的兩位兄長,使本已風雨飄搖、舉步維艱的家庭,幾近家破人亡的崩潰邊緣。在“滿州國”裡,漢語、漢文字是被嚴格排斥的,亡國奴的屈辱生活,練就了父親不屈不撓的倔強性格。

1947年,父親畢業於安東省立工科職業中學。1948年,年僅十七歲參加了革命,來到東北大學文藝學院美術系和魯迅藝術學院美術部學習。1949年到東北電影製片廠新成立的美術片組工作。隔年,1950年初,美術組南遷上海,隸屬上海電影製片廠,年輕的父親告別了故鄉,告別了家人,來到大上海,開始了為之奮鬥終身的動漫人生。

金色年華

1957年4月,上海美術電影製片廠成立了。它的前身是東北電影製片廠的卡通股,1948年成立為美術片組。父親的一生和中國美術電影的成長、發展是緊密相連的。

上海美術電影製片廠是我國最大的美術電影製片基地,製作、攝影、發行的美術片占我國美術片產量的80%以上,逐漸形成了獨特的中國美術片風格。直至2004年止所攝製的美術片多達356部之多,並在國內15次獲獎,8部影片在國際上15次獲獎,為我國的電影事業贏得了世界的聲譽。

自1949年東北電影製片廠美術片組成立到後來的上海美術電影製片廠,父親從動畫助理工作做起,先後擔任過動畫、原畫、美術設計等工作,直到1957年開始擔任導演工作。《過猴山》是他獨立導演的第一部動畫片,首次嘗試運用了先期錄音的方法進行拍攝並一舉獲得成功。初展身手旗開得勝,使得父親更為意氣奮發,創作的慾望一發不可收拾,曾以每年一部的速度,一連數年直至“文革”開始。儘管當時在提倡“主題先行”、“政治掛帥”的大環境下,他還是與華君武、方成合作拍攝了《原形畢露》以及後來的《黃金夢》,將漫畫藝術和動畫藝術巧妙地結合在一起,開創了諷刺漫畫片的新天地。

正當父親藝術創造力量最旺盛、對於美術電影的藝術規律的探索取得了可喜成績、可以大有作為的時候,十年動亂開始了。衝擊、批判、徬徨、無奈,直到終於有片可拍,卻都只能以“樣板戲”為樣板,嚴重地束縛了美術電影特徵的發揮。但即使是在這樣背離美術電影規律的壓抑空間裡,他仍默默無言地孜孜以求,在當時幾乎已是百花凋零的銀幕上留下了《小號手》這一屬於那個特定歷史年代的動畫經典。

粉碎“四人幫”後,在老一輩藝術家張仃的支持與合作下,由父親編劇與導演的我國首部彩色寬銀幕動畫片《哪吒鬧海》,歷時十五個月製作完成,被列為建國三十週年獻禮片上映。1980年獲得第三屆電影百花獎最佳美術片獎、文化部1979年優秀影片獎、青年優秀創作獎。1983年獲得菲律賓第三屆馬尼拉國際電影節特別獎。1988年獲得法國第七屆布爾波拉斯文化俱樂部青年國際動畫影展評審獎、寬銀幕長動畫片獎。

1980年《哪吒鬧海》作為新中國成立以來首次組團參加第三十三屆法國坎城國際電影節,當《哪吒鬧海》在電影大廳放映時,面對此情此景父親思緒萬千、心如潮湧,久久不能平靜,他深為自己是一位中國的電影藝術家,而感到無比欣慰和自豪。時空彷彿在這一刻被凝固了,為了這一天的到來,他等了整整二十年。

《哪吒鬧海》原是上世紀五十年代與前蘇聯合作拍攝的項目,後因各方面種種原因而被迫停了下來,以後又遭遇了十年“文化大革命”的磨難。就如同父親自己親生的孩子一樣,精心孕育了二十載,才艱難地來到了這個世界。

《天書奇譚》是父親繼《哪吒鬧海》之後的另一本力作,取材自中國古代神話小說《平妖傳》的改編,是由父親編劇並導演的第二部影院版動畫長片,人物造型設計則由畫家柯明擔任。此片講求善惡有報,幽默詼諧,情節曲折,畫面製作精良,富有中國民間藝術特色的人物造型,使整部影片生趣盎然,極富感染力。

水墨動畫片《山水情》則是他晚年傾其全力精心編寫的作品之一,該片榮獲了1988年上海國際動畫電影節的大獎。晚年的他對自身文化的深刻理解和追求藝術的現代精神,使之更具有了東方美學的韻味和特徵,以傳統民族的文化元素詮釋了中華五千年悠久文化的精髓,演繹了他生命中最後的絕唱。他曾想以他綿薄的力量,試圖再造中國東方迪士尼的夢想,但現實卻使他的理想很有烏托邦的意味。他感受到了莫名的孤獨和無助,似乎心中的理想是那樣地遙不可及。隱約中好像有一種預兆,他以執著的心靈和真誠的情感,撫平了無盡的憂傷,傾吐著對美好人生的讚美和嚮往。令人欣慰的是,在2006年6月法國安納西國際電影節上評選出的“動畫的世紀:100部作品”名單中,此片是唯一的一部中國動畫作品。

(全文见 2024年6月1日《东方报》P7)

【喜訊】少兒中國舞作品獲多項大獎

2024年4月16日第7版

在上個月剛結束的Platinum舞蹈比賽猶他賽區中,來自全猶他共計230支少兒舞蹈作品展開了激烈角逐。最後,由星熠教育的劉瑤老師原創並指導的中國舞作品脫穎而出。

劉瑤老師原創的《青絲掃朱唇》獲評審特別獎 & 群舞第一名(圖1),施芮涵的《喊月亮》獲評審特別獎 & 獨舞第二名(圖2)。且 2支舞蹈都入圍並受邀參加 2024 Platinum 全美總決賽。

同時,付家琪和張天寧的傣族雙人舞《兩滴水》也獲得了小組第一名的好成績(圖3)。在泛美國際桃李盃23-24年冬季預賽中由劉瑤老師指導 Kaitlyn Cao(圖4)演繹的古典敦煌獨舞《升蓮》也取得少年B組第一名的好成績!

身為海外桃李盃評審的劉瑤老師有將近20年教授中國舞的經驗,她一直在海外傳播和發展中國舞。劉瑤老師除了教導孩子們中國的舞蹈之外,也帶領孩子們了解中國各少數民族的風俗特質。施芮涵小朋友說:「在學習彝族舞《喊月亮》之前,都沒有聽過這個少數民族。在劉老師的教授下,我不僅掌握了彝族舞的風格韻律,還了解了彝族的火把節和煙盒舞等彝族特有的文化。我期待今年暑假就去中國去涼山彝族自治州參觀一下。”

這些優秀成績的取得,離不開指導老師的辛勤汗水和滿腔熱情,以及家長們的默默支持和無私奉獻,還有小舞者們的刻苦練習和堅持訓練。她們透過比賽收穫的不僅是一項榮譽,更有那艱苦訓練、迎難而上、勇挑重擔帶給她們的磨練和成長。

星熠教育的薛校長表示“我們每個小舞者都有堅定的信念,就是要用我們的舞蹈,展示中國舞的魅力,我們也很榮幸能將中國優秀的傳統文化元素帶到海外。”

希望我們在海外能持續進行各類喜聞樂見的社區文體活動,不斷提升海外華人參與的熱情,豐富海外群眾精神文化生活,提升海外群眾獲得感和幸福感。

最後,恭喜這群熱愛中國舞的小舞者們在Platinum全美的決賽中再創佳績。

(文字編輯黃嫻 照片由劉瑤老師提供)

劉瑤老師原創的《青絲掃朱唇》獲評審特別獎 & 群舞第一名

以中国大陆留学生为原型拍出好莱坞大片 電影《sight》讓猶他華人社區先睹為快

2024年4月1日第12版

著名華裔眼科專家王明旭博士

從被迫中斷學業到歌舞團拉二胡謀生,從自學到跳級進入中國頂尖高等學府——中國科學技術大學學習,他最終成為哈佛大學和麻省理工學院的聯合醫學博士 MD magna cum laude,激光物理學博士,眼科專家、王氏眼科研究所創始人,美國Vanderbilt大學教授,美國FDA眼科審查委員會前委員(華人歷史上第一位),獲得美國眼科協會成就獎(AAO,Honor Award),美國華人醫學會終身成就獎。。。他發明了羊膜隱形眼鏡科技,並獲美國專利,成功進行世界首例人工角膜移植術,首例角膜基質環,他的科技多年來累計為美國40多個州和世界55個國家的55000名患者成功實施手術。

這一系列榮譽稱號和傑出成就的背後,是一位優秀的美國華裔精英!這就是著名華裔眼科專家王明旭博士。近日,講述王明旭博士心路歷程的新書——《從黑暗到光明》(From darkness to sight),被正式推薦為2023年亞裔傳統文化月的優秀書籍,並獲得置頂排名,在華人圈中引發廣泛關注。

認識王明旭博士的人都知道,他興趣廣泛,熱愛演奏二胡和國標交誼舞。“這些都是自信的表現,有助於提高情商。”王明旭博士表示,無論是眼科專家,還是二胡演奏、跳舞等領域,比自己聰明者不乏其人,但論努力和勤奮程度,自己一定不輸給任何人。

作為田納西州華人商會的發起人和主席,王明旭博士經常利用自己的學術資源服務社區,回饋社區。王明旭博士不但經常參加公益和慈善活動,而且開展了一系列公益眼科講座。他還成立了非營利的複明基金會,為世界各地貧困的眼疾患者提供資金,幫助他們得到治療。

拍攝勵志好萊塢大片《Sight》

王明旭博士認為,華人想要提高在美國的社會地位,就必須走出“自我”,讓自己融入主流,講出自己的精彩故事。要打破外界對華人只會拍功夫片的刻板形象,讓大家知道,華人中還有很多工程師、科學家,甚至是政治家等各行各業的精英。

“有了好的題材,更要表達好創作主旨。”王明旭博士深有感觸地說,美國人更熟悉中國的功夫片、古裝戲,但講述美國華人對美國社會貢獻的影片卻屈指可數。影片《Sight》以王明旭博士為原型,生動再現了王明旭博士的奮鬥歷程,將激勵更多華人在各行各業施展才華,不斷走向成功。

《Sight》就是要告訴更多人,華人對美國社會是有貢獻的,華人在美國是重要的、不可忽視的存在,地位是不可取代的。而《Sight》對於華人的意義,也正是樹立起華人有能力、有成就,能為美國社會創造價值的正面形象。

2023年5月23日,第五十届ICVM電影大獎的獲獎名單在佛羅里達州奧蘭多隆重揭曉。電影《Sight》摘得最有份量的兩項皇冠獎至高榮譽——最佳影片獎(best picture)、最佳劇情片獎(best feature film)。《Sight》此次還獲得了最佳攝影(銀獎)和最佳男主角(銅獎)。

王明旭博士的中科大校友、亞裔教育聯盟主席趙宇空先生告訴我們,華人對美國社會傑出貢獻的故事一直被美國好萊塢忽視。趙宇空先生提到,有感於這一困境,王明旭博士在頒獎儀式上把本次獲獎稱為“上帝創造的奇迹!”他還謙虛而深情地呼籲:“希望《Sight》的這個歷史性的突破,能激勵在各行各業的比我做得成功得多的華人都勇於站起來,TELL OUR STORIES!”

電影《Sight》3月全國預演 讓猶他華人社區先睹為快

3月18日起,電影《Sight》開始在全國十幾個州免費預演,猶他華人社區得以先睹為快!筆者之前就對王明旭博士非常景仰,曾收到過王明旭博士親筆簽名的自傳體書籍,這次更是一早就預定了位於 South Jordan 的 Megaplex Theatres 的座位。但因為這部電影太搶手太受歡迎,以至於一票難求,筆者直到開演前半小時才拿到了一張票。

筆者到達影院時,發現放映大廳的座位基本上坐滿了,而且觀眾中華人面孔只占少數。這說明這部電影的影響力已經遠遠超出了華人圈,觸及到了社會的各個方面。有不少一家兩、三代人一起來的,彰顯了影片突出家庭環境和子女教育的特點,教導孩子們樹立正確道德觀、尊重他人、關心弱者和培養自律等美德。這本身就是對中國家庭價值觀的肯定。

至於電影的內容,我就不多說了,以免有劇透之嫌。最後電影的鳴謝部分,是王明旭博士家人的照片,他的爸爸媽媽和妻子。這也是好萊塢電影中很不常見的。可能因為影片在美國拍攝的原因,當鏡頭轉到幾十年前中國場景時,演員們在語言和服裝上都有改進的空間,這樣更能還原六、七十年代的中國,讓歷史可以更真實地觸摸到。當然,電影總是源於生活高於生活的,比如青梅竹馬的愛情貫穿著電影的始終,一些少許遺憾也不太影響視聽效果。筆者強烈呼籲大家五月份都去電影院現場觀看這部影片,相信不會讓你失望的,總會看到一些能打動你的場景。

一個小花絮:王明旭博士本人也在電影中出鏡,扮演了一個只有一句臺詞的角色。留意青年王明旭在中科大上學時,用蹩脚的英語和美國大學教授交談,準備出國深造的鏡頭。注意,扮演青年王明旭的演員是專業演員,其本人的英語是非常好的(在後來留學生活的鏡頭裏有充分體現)。中文嗎,馬馬虎虎。筆者當時差點被其“蹩脚”的英語給矇騙了!

《Sight》預售開啟,5月24日全國上映

華人勵志好萊塢大片《Sight》預售現已開啟,並將於5月24日的星期五,即亞洲傳統文化月的紀念日週末(Memorial Day weekend,in Asian Heritage Month),在全國各地上映!《Sight》的影票已在Angel.com/Sight開始發售,現時的折扣最大(原價15美元,現價5美元),但僅在網站上短暫發售。

成功得到《Sight》全球版權的Angel Studios之前還得到了電影《Sound of Freedom》(一部小成本投入的電影,實現了投入1500萬美元,票房收入超2億美元的以小搏大的輝煌成績)和另一部電影《The Chosen》。

Angel Studios 方面表示,“我們很少在大銀幕上看到華裔美國人以强有力的方式展示的力量和决心。花了數年時間將《Sight》帶到觀眾面前,Angel Studios 希望從王博士關於希望、毅力和自由的故事中,給予觀眾以啟發。”

Angel Studios 的首席發行官Jared Geesey補充說,“當電影《Sight》被帶到 Angel Studios 時,它獲得了令人難以置信的支持。我們的觀眾對日常英雄的真實故事產生了共鳴。我們相信這個故事將鼓勵所有有類似經歷的人,並有助於激發一場幫助他人的運動。我們很榮幸將在亞洲傳統文化月上映這部電影。”

(東方報特約記者 盛曉明 編譯)

3月25日,電影《Sight》在包括猶他州South Jordan在內的六個都市搶先預演

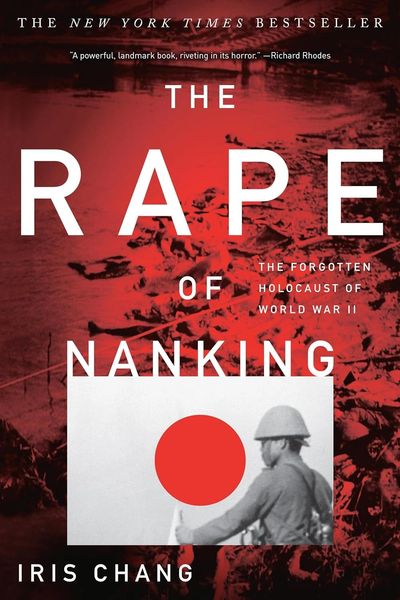

活埋的罪狀:《南京大屠殺》讀後感

2024年4月1日第10版

張純如的《南京大屠殺》(1997)將我們帶到了1937年的南京,中國一個充滿活力的文化中心被推進人間地獄的經歷。在這場「被世界遺忘的種族滅絕」中,三十萬平民百姓在幾週內被日本帝國陸軍(IJA,簡稱「日軍」或「鬼子」)士兵(一些被日本軍國主義掏空的殺人機器)無條件的強姦、折磨和屠殺。這場災難不僅限於南京,而是像一片陰雲遮住了整個亞洲。在韓國,良家婦女被被迫賣身。在偽“滿洲國”,鬼子731部隊拿中國人做他們卑鄙生化武器實驗小白鼠。在中國各地,鬼子肆意屠殺無辜的平民百姓。從1931年搶佔外東北到1945年日本帝國正式投降,中國和她的人民被一隻惡狗撕得粉碎。然而,戰爭的結束並沒有帶來這恥辱的結束。戰爭結束後,國民黨政府出於取悅日本右翼政客而拒絕譴責日軍的罪行,拋棄了這次屠殺的受害者。即使在過了九十年以後的現在,日本的變態右翼政客也拒絕為他們的罪惡負責。他們以歪曲事實、將受害者數縮小至3000人左右甚至拒絕承認這次屠殺的存在的卑鄙手段來矇騙日本公民。張純如的這本書是一部正義的利劍,為世界人民撥開了被日本右翼政客活埋的這段歷史。這本書的讀者將會被震驚;震驚於這埋沒的歷史,震驚於人性的險惡。

鬼子士兵在闖入南京城後的地獄狂歡,拋棄了他們的人性。約翰·拉貝(John Rabe),一位西門子中國的德國商人也無法從鬼子的魔掌中逃脫。雖然納粹德國和日本當時是盟友,但拉貝在試圖阻止鬼子濫殺無辜的過程中曾被多次毆打,甚至被槍殺。既然拉貝,一個德國人,都會慘遭鬼子的肆虐,那被鬼子們視為牲口的南京平民的處境就可想而知了。雖然在日本暢行的神道教中教導“人性本善”,這些理念早就跟著南京血泊和秦淮河從鬼子的心裡流走了。拉貝觀察到,當日軍奴役南京之後所有的社會道德就被一個個軍靴踩碎了。鬼子們重新拼湊出來的屠宰場中社會地位倒是「簡單」多了:鬼子做屠夫,平民做被屠宰品。

《南京大屠殺》是對日本帝國主義和軍國主義奪走日本平民靈魂的迎頭痛擊。引用一位前任日軍上校的話來說,日軍部隊擁有的根本都「不是人類的眼睛...而是禽獸的眼睛」(57)。扭曲日本的靈魂很早就被軍國主義勢力蓄謀已久了。日本的少年一出生就被「合法擴張論」(日本需要以別的亞洲國家為代價擴張自己的國土)和光榮系統殺戮的系統洗腦玷污了。想像一下,如果你的童年遊戲是假裝綁上自殺炸彈“為天皇效忠”,如果老師責罵你沒有忍心解剖青蛙,因為“......你以後......必須弄死100個中國佬!弄死200個中國佬!」(30),你會長成一個人還是一個殺人機器?更糟的是,對這些兒童的惡意宣傳只能被接受為事實,軍國主義的造謠機器已經把日本裹得密不透風。除了日本政府的宣傳之外,根本沒有別的資訊可以接收。就這樣,日本少年的靈魂被軍國主義掏空了,取而代之的只是一個仇恨和邪惡的鬼子。一名從日軍活葬坑中倖存下來的中國平民觀察到,「......日本人〔士兵〕...看起來非常像中國人」(85)。在外表上,鬼子士兵非常像其他人,但軍國主義機器已經把他們的人性全奪走了。

迄今為止,南京大屠殺的開始已過去了85年,但中華民族的恥辱還沒有洗清,也不可能在日本右翼政客的滿口噴糞中被洗清。二戰以後,日本支付了不到德國1%的戰後賠款(雖然他們遠不止犯下德國二戰1%的罪行)。日本的行為與德國改邪歸正相反,日本右翼政客拒絕將關於南京大屠殺的歷史資料載入教科書,以各種卑鄙手段美化日軍戰犯,並不斷否認日軍士兵在南京有任何不當行為,從而抹殺、扭曲和玷污歷史。日本從未向被鬼子士兵強姦、折磨和殺害的中國平民發出任何正式道歉,一次都沒有,從來沒有向那些童年時被軍國主義者搶走靈魂的士兵正式道歉過一次,從來沒有向“大東亞共榮圈」這場瘟疫的受害者發出正式道歉,從來沒有對有良心的世界人民道歉過一次。相反,日本的右翼法西斯主義的奴才卻仗著自己的權勢,羞辱和栽贓這些受害者。

在2004年,南京大屠殺又有了最新的受害者:張純如。當她無法忍受這次屠殺的恐怖現實時,她拿一把手槍解放了自己被撕碎的心靈。然而,張純如真的是自殺了,還是被謀殺了?她是被鬼子士兵的獸性大發謀殺的嗎?她還是被右派的騙子手和屠夫的抹黑謀殺了嗎?她還是被在南京人性邪惡的洪流謀殺的?張純如雖然是被謀害了,但是她的靈魂還活著,因為那是我的你的,和所有正義人民的靈魂!張純如勇敢掀開日本右翼政客和納粹分子的謊言,向世界展示了受到軍國主義和帝國主義強暴的南京。讓這聲吶喊在全世界迴盪吧!讓我的30萬個被屠殺的的同胞得到公道,讓我在憤怒和痛苦中抽搐的同胞得到公道,讓折磨中國85年的傷痕停止抽搐吧!

(謝安達 2022年10月13日)

旅遊雜談:機場花絮

圖文:遠方

1)鹽湖城機場一一今天天氣不錯,70-90度,一路乘車順利到達了機場,不慌不忙地走到安檢處。只有幾個乘客,安檢工作人員比乘客還多。雖然人少,但身著安檢制服的大叔依然笑容可掬地把僅有的幾個乘客分流到不同的安檢口。以往總是要順著Z字形隊伍排半天,有足夠的時間從容的把身分證拿在手中。今天我前面沒有任何乘客,反倒讓我覺得有點不適應。我快走兩步上前,趕緊從包裡掏出身份證,安檢小姐笑著輕聲說:“不急,有的是時間。”好溫馨。

隨身行李檢查也不用排隊,太好了。只見傳送行李的滾筒一直在不停地空轉,習慣了擁擠機場的我反而覺得有點不自在,似乎自己不快點把行李物品放上去,就對不起一旁站著的滿臉微笑的安檢人員。負責身體掃描檢查的大姊和藹地對我招招手讓我過去,機器360度轉一圈,齊活兒。我正等著拿行李,突然發現我的一個隨身包被送到了另一個傳送帶。開包檢查?我心裡咯噔一下。別呀,那裡面有我帶給女兒的她愛吃的食物,千萬別給我扔了。安檢大哥有禮貌的問我:“可以開包嗎?”我掩飾著內心的小緊張微笑著說:“當然可以。”大哥問我:“是食物?”“對,是我帶給女兒的她愛吃的東西”。 “真是個好媽媽。”大哥笑著說。隨後把包合上遞給了我。最后還說了一句:“一路順風,好好享受跟女兒的時光。”把我感動了好一陣。

登機口在B門,沒錯,就是最遠的那些登機口。勤儉節約慣了的我,怎麼可能去買那些方便但是貴的機票呢?我拉著隨身行李跟著人群往那最遠的登機口走。直走,右拐,左拐,再直走一段,然後右拐,順著電梯下到一樓,再直走。這一段的直道好像永遠走不完。一路上環境不錯,漂亮的壁畫,光滑乾淨的地面,旁邊還有休息的椅子,年紀大的人走這段路真的得坐下來休息。鹽湖城機場幾年前進行過一次大規模的裝修擴建,裝修擴建後的機場寬敞明亮,白色的立體海浪般的裝飾鑲在大廳的牆上,很有現代氣息。走道兩旁是色彩繽紛的壁畫,很氣派。然而受人詬病的是登機口設計不合理,從安檢處走到最遠的登機口得差不多半個小時。每次都看到去最遠的登機口的人們像逃難似的拼命趕,是大家每次去機場的路上都意外的遇上交通堵塞嗎?這段直道終於走完了,上電梯左拐再直走一段,終於到了我的登機口。

還有1小時才登機,很從容。到登機口旁的櫃檯查看一下確認這是對的登機口,但是螢幕上沒有任何顯示,心想大概還早。於是坐下,跟周圍的人一樣,拿出手機看了起來。在手機上閒逛了一下,大半小時很快就過去了。該登機了吧?怎麼周圍的人都沒動靜啊?趕緊在手機上查看,我的天,換登機口了。手機雖然是個玩物喪志的東西,但也是個查找資訊的快速工具。我拉上行李飛快地往新登機口奔去。還好,新的登機口就在同一層,但是要在幾分鐘內從那一層的一端跑到另一端,對體力和心態還是有一點小考驗的。我氣喘吁籲地跑到登機口,檢票小姐姐笑容可掬地說:“你是某某嗎?我們正要在廣播裡呼叫你呢。不著急,進了通道慢慢走。”差點上演了一場玩手機錯過航班的鬧劇。

2)洛杉磯機場

3)成田機場

4)曼谷機埸

(全文見2024年8月1日、9月1日、10月1日東方報P10)

This website uses cookies.

We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.